Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a mis en place un système de rationnement pour gérer les pénuries de ressources et assurer une distribution équitable des denrées disponibles.

La Mise en Place du Système de Rationnement

Dès 1938, des lois ont été promulguées pour permettre à l’État de réglementer l’importation, les taxes et la commercialisation de certaines ressources. Cependant, ce n’est qu’en décembre 1939 que des réglementations spécifiques ont été publiées, interdisant la consommation de viande du lundi au mercredi et d’alcool les mardis et jeudis. Ces mesures, connues sous le nom de « jours sans », ont marqué le début du rationnement en France.

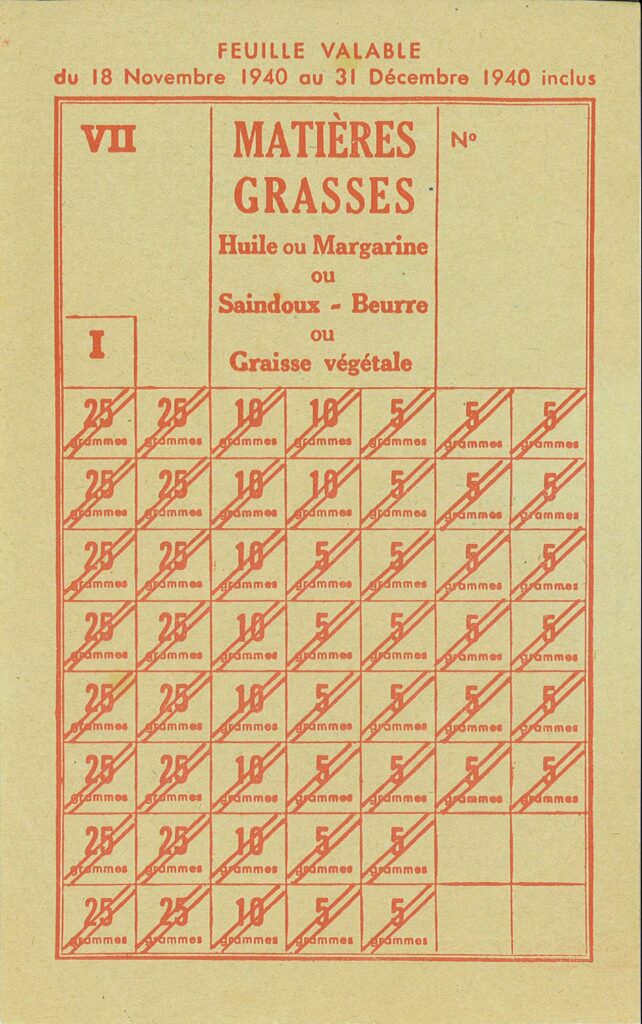

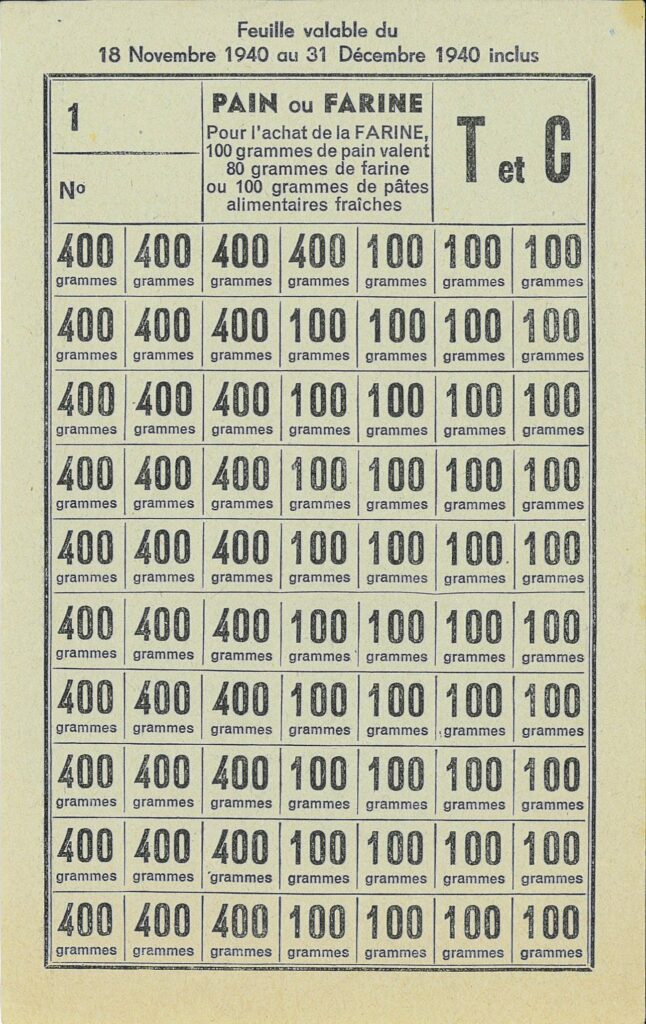

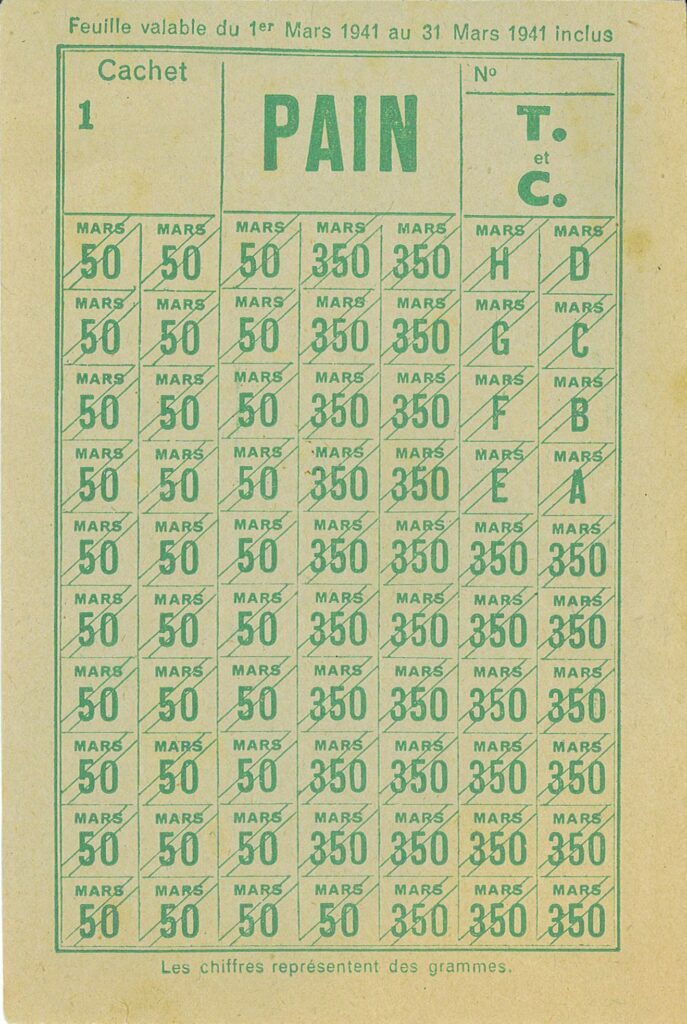

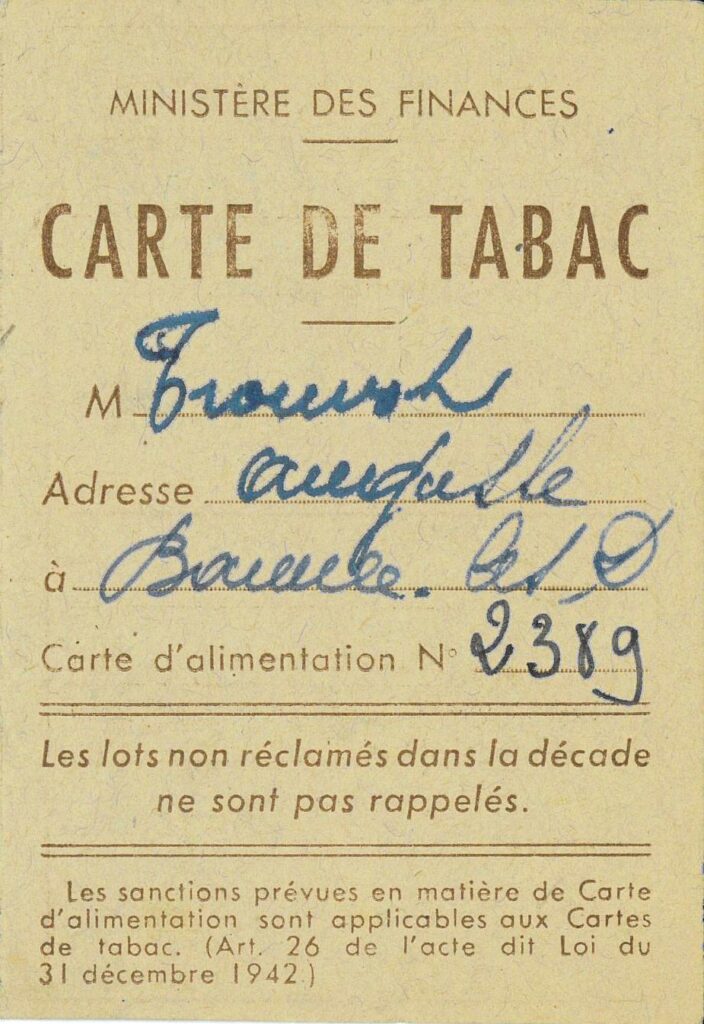

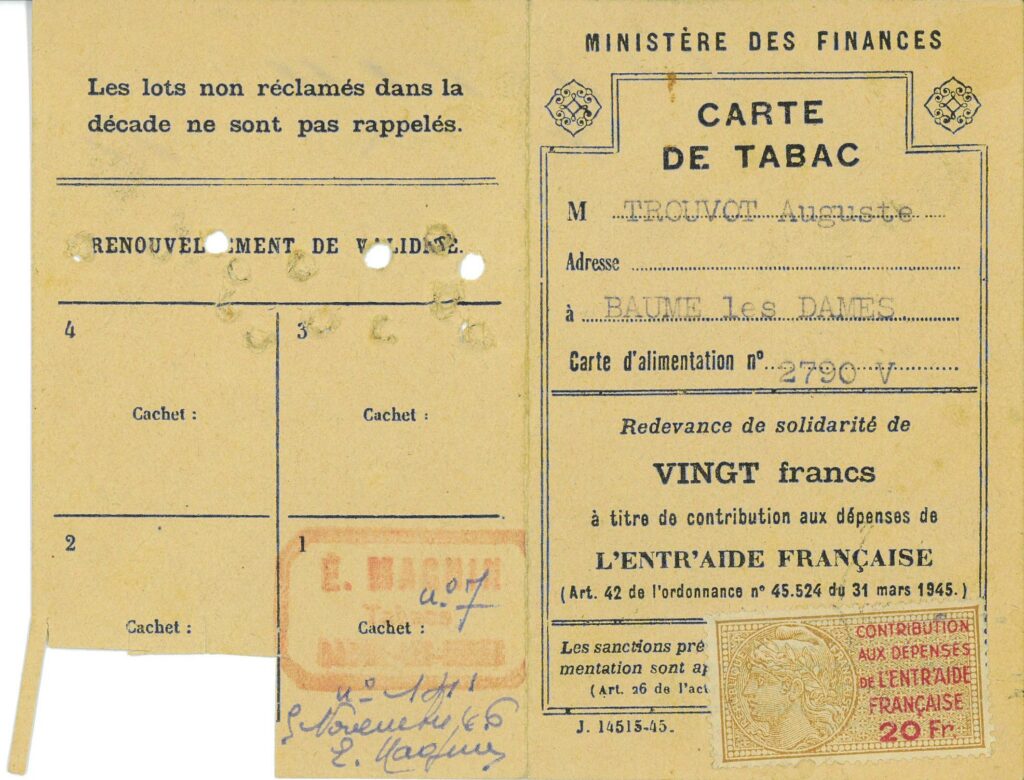

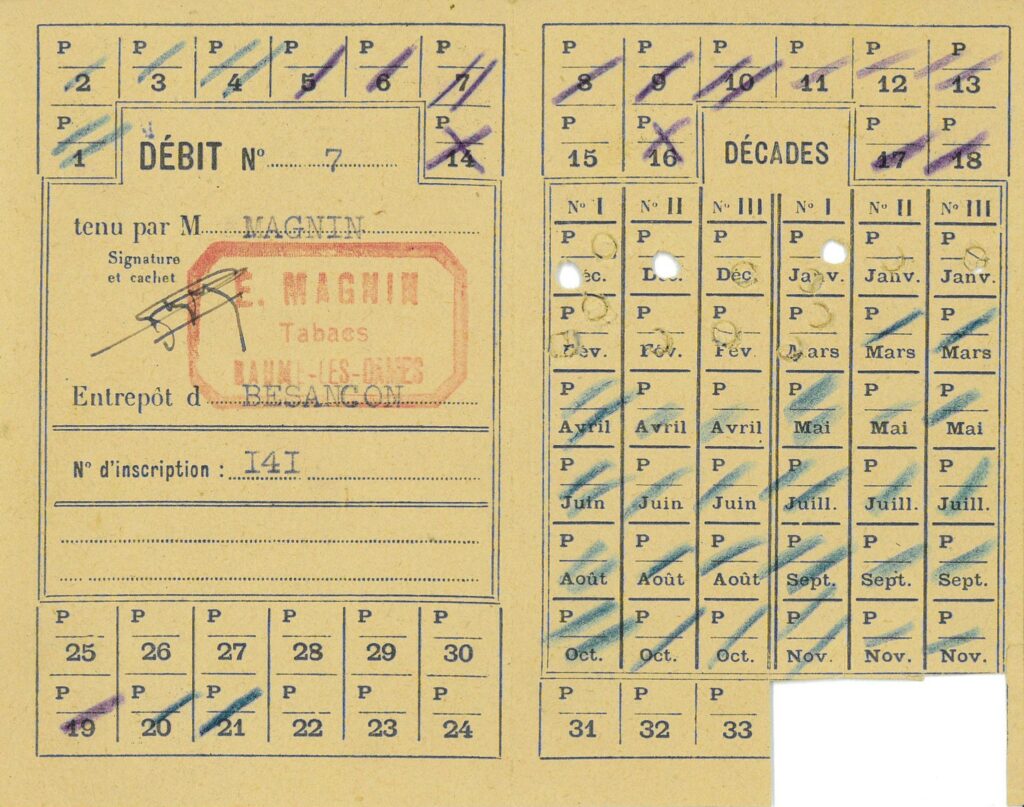

Le 29 février 1940, un décret a confirmé l’application stricte du rationnement, rendant obligatoire la présentation d’une carte d’alimentation pour l’achat de denrées alimentaires. Ces cartes, délivrées en mairie, étaient nominatives et donnaient droit à des coupons et tickets de consommation à des dates précises. La quantité de tickets délivrée chaque mois était révisée par le Secrétaire d’État au Ravitaillement en fonction de la disponibilité des produits.

Après la défaite française et la signature de l’armistice du 22 juin 1940, le régime de Vichy a publié une nouvelle loi le 17 septembre 1940, fixant le taux des rations de pain, de fromage, de matières grasses et de viande. Cette loi a été étendue le 22 décembre 1940 à d’autres produits tels que la farine, les pâtes, le riz et les légumes secs. En 1941, des bons pour chaussures et des cartes de vêtements ont également été introduits.

Dans la zone occupée la production est réservée à l’occupant et le rationnement y est d’autant plus strict.

Le Fonctionnement et les Difficultés du Rationnement

Le rationnement a eu de nombreuses répercussions sur la population française. Les pénuries généralisées ont rendu les biens et les aliments de plus en plus rares, ce qui a conduit à une hausse des prix et à une détérioration de la santé de la population. Par exemple, la quantité de viande par semaine et par adulte est passée de 360 grammes en 1940 à seulement 60 grammes en 1944. De même, la ration de pain est passée de 350 grammes par jour à 275 grammes en mars 1941, et la ration de beurre a été divisée par deux pour atteindre 110 grammes par semaine en septembre 1941.

Les prix des produits de base ont également augmenté de manière significative. Par exemple, le litre de lait est passé de 1,89 francs en 1938 à 2,70 francs en 1942, et le kilo de beurre est passé de 21,50 francs à 46 francs, atteignant même 350 francs en 1944. La douzaine d’œufs se négociait autour de 150 francs en 1944.

Le rationnement a également eu un impact majeur sur la santé de la population. Les enfants de 7 à 14 ans, les femmes enceintes et les vieillards ont été les premiers touchés par la sous-alimentation, ce qui a conduit à une diminution du poids des nouveau-nés, une augmentation de la mortalité infantile et des enfants touchés par un arrêt de croissance. Les adultes ont perdu en moyenne entre 7 à 10 kilogrammes, les rendant plus vulnérables aux maladies.

La Fin du Système de Rationnement

La fin des combats en 1945 a marqué le début d’une période de reconstruction et de retour à la normale. Les tickets de rationnement, symboles d’une époque de privations et de contrôle, ont été abandonnés au fur et à mesure que les ressources devenaient à nouveau disponibles. Le système de rationnement a officiellement pris fin le 1er décembre 1949, date à laquelle les derniers tickets de rationnement pour certaines denrées comme le pain ont disparu en France, en même temps que le haut-commissariat au ravitaillement.

La fin du système de rationnement a permis une reprise des activités économiques et sociales normales, marquant le début d’une ère de reconstruction et d’espoir. Les tickets de rationnement restent un symbole puissant des sacrifices et des difficultés endurés par la population pendant la guerre. Leur mémoire continue de rappeler l’importance de la résilience et de la solidarité en temps de crise.